密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:郑州市中心医院卒中中心 常玉倩 刘欣

临床资料:

患者王xx,男,55岁,以“发作性双下肢无力204分钟”为主诉入院。中老年患者,静态起病;主要表现为:行走中感双下肢无力较前加重,左下肢为著,跌倒在地,鼻部、上唇、左侧眉弓处及左侧手腕处摔伤,无头晕、头痛,无复视,无意识障碍、抽搐及大小便失禁,无肢体麻木,雨中坐立半小时未缓解,急呼120来我院。

体格检查:

T:36.8℃ P:98次/分 R:20次/分 BP:左:140/84 mmHg 右:139/83 mmHg,发育正常,营养不良,平车送入病房。左侧眉弓、鼻尖、鼻中隔部位可见擦伤伴渗血,心肺听诊无异常,双侧乳房发育。专科查体:意识清醒,理解判断力及表述能力下降,记忆力、计算力大致正常,轻度构音不良;两侧瞳孔等大等圆,直径约3mm,光反应灵敏,眼球运动自如,无复视及眼震,右侧鼻唇沟稍浅,舌肌萎缩,可见舌肌、下颌周肌肉震颤,伸舌略偏右;双上肢姿势性震颤,四肢可见肌肉萎缩,四肢肌张力降低,双上肢肌力约4+级,双下肢肌力4级,双巴氏征未引出,腱反射减弱,右面部、右上肢及左下肢针刺觉稍减退,脑膜刺激征阴性。

实验室检查:

甲状腺功能、抗体正常,肌红蛋白:294.9 ng/ml,肌酸激酶:435 U/L,肌酸激酶同工酶:32 U/L,钠:135.4 mmol/L,随机葡萄糖:12.96 mmol/L,乙肝表面抗体:阳性,糖化血红蛋白:8.50 %。性激素:雌二醇:44.64 pg/ml,维生素B12:977.0 pg/ml。

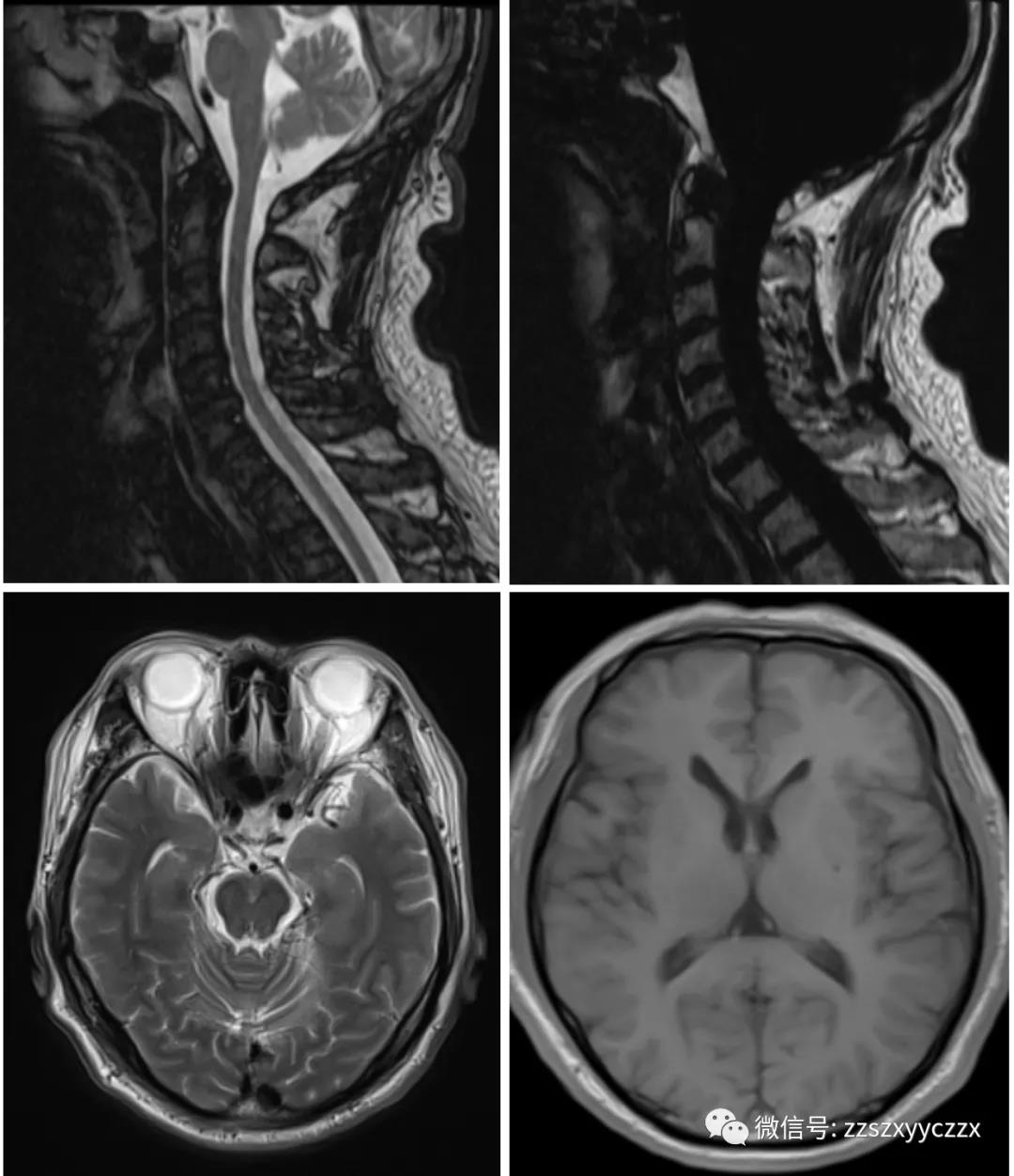

影像学检查:

头颅、颈椎磁共振:平扫未见明显异常。

肌电图:

四肢NSC、F波、H反射:四肢所检运动神经部分CMAP部分降低,伴或不伴传导速度减慢,所检感觉神经部分SNAP波幅降低或SNAP未引出,伴或不伴传导速度减慢,F波:双侧正中神经F波未引出,H反射:双侧胫神经H反射未引出,SSR:双下肢皮肤交感反应测定未引出,双上肢皮肤交感反应测定未见异常;RNS:右侧腋神经(三角肌记录)、右侧尺神经(小指展肌记录)、右侧腓总神经(胫前肌记录)重复神经电刺激在高频及低频阶段未见明显递增及递减现象出现。SEP:双下肢体感诱发电位左侧P40未引出,右侧P40、N9潜时延迟,左侧N9潜时正常,双上肢体感诱发电位双侧N9、N20未引出。EMG:被检肌肉静息状态下未见自发电位,部分被检肌可见MUP高宽,重收缩呈高波幅单纯-混合相,四肢安静状态、姿势状态、负重状态下未见典型震颤波。提示:四肢多发性周围神经损害,运动及感觉均受累,慢性轴索损害为主,结合临床(舌肌萎缩、乳腺发育、下颌束颤),考虑肯尼迪病可能,建议行基因检测。

诊疗经过:

入院后追问病史,“2型糖尿病”病史10年余,应用“诺和灵30R 早晚各22u”降糖,“胆囊结石胆囊切除术后”6年,四肢无力、行走不稳、双手不自主抖动5年余,按“糖尿病周围神经病”口服“甲钴胺片”治疗,效果欠佳,言语不清2年余,间断饮水呛咳1年余。近1年反复跌倒,上下楼梯困难,需要持拐外出。查性激素6项,雌二醇:44.64 pg/ml,余正常。肌电图提示:四肢多发性周围神经损害,运动及感觉均受累,慢性轴索损害为主,结合临床(舌肌萎缩、乳腺发育、下颌束颤),考虑肯尼迪病可能,建议行基因检测。

进一步完善临床检查:

建议患者做基因检测,予基因动态突变监测,结果回示:AR基因:CAG重复数49/次,为致病型。结合患者临床表现,多次监测肌酸激酶偏高,考虑肯尼迪病。

病例分析:

肯尼迪病(Kennedy disease,KD)是由于雄激素受体(androgen receptor,AR)基因第一外显子 CAG 重复序列突变所致的 X 连锁隐性遗传病,又称为脊髓延髓肌萎缩症(spinal and bulbar muscular atrophy)。由于其发病率低,起病缓慢,临床表现多样,多见于男性,中年以后起病,主要累及下运动神经元、感觉神经和内分泌系统,主要临床表现为肢体近端进行性肌无力、肌萎缩和真性球麻痹,可伴感觉异常,姿势性震颤,口周明显的肌束颤动,内分泌系统异常可表现为雄激素抵抗所致的乳房发育和生殖能力下降。

多数患者神经传导可见感觉受累现象,主要表现为周围神经感觉动作电位波幅降低;由于病情进展缓慢,针极肌电图主要表现为慢性神经源性损害,自发电位较少。血清肌酸激酶升高。卢福昌等报道8例肯尼迪病患者,多以下肢无力首发,主要表现为肌无力、四肢和舌肌萎缩、肌束震颤、延髓麻痹和乳房发育,部分患者合并双手震颤和感觉异常。实验室检查提示肌酸激酶、总胆固醇、甘油三酯、雌二醇升高;基因检测CAG 异常重复扩增,CAG重复数显著增多。肌电图显示广泛性神经源性损伤,感觉神经传导存在异常。

诊断标准:

肯尼迪病主要在成年男性中发病,发病率约为1~2/10万。肯尼迪病较其他运动神经元病进展过程相对缓慢,一项研究表明,平均诊断该病的年龄为54岁,平均病程13年,患者10年存活率82%。出现手部震颤的平均年龄为33岁,出现肌肉力弱的年龄为44岁,上楼需要手扶栏杆的平均年龄为49岁,出现构音困难的平均年龄为50岁,出现吞咽困难的平均年龄为54岁,需拄拐的平均年龄为59岁,需轮椅的平均年龄为61岁,其中死亡的15例患者平均年龄为65岁。

肯尼迪病诊断的金标准是基因检测,显示CAG扩展数超过38/次被认为是致病性的。家族史很重要,但是早期患者症状可能是非特异性的,常常导致明显的诊断延迟,一些非神经系统体征,如男性乳房发育,可能是指导诊断的基础。肌酸磷酸激酶升高也是诊断提示之一,随着疾病的进展逐渐降低。此外,伴有糖尿病或糖耐量异常、血脂异常,亦支持肯尼迪病诊断。肌电图显示慢性广泛性神经源性损害,感觉动作电位波幅减小并伴有感觉异常,感觉神经损害是 KD 特征性的电生理改变,可作为与ALS相鉴别的依据。

因为早期症状非特异性,常与肌萎缩性激素侧索硬化症ALS鉴别,临床表现为肌无力、球麻痹,肌电图示弥漫性肌肉去神经支配的证据。但是,ALS进展较快,不存在内分泌异常。

治疗:

既往无特殊药物治疗,近年基于分子水平发病机制研究,肯尼迪病致病蛋白AR有特异配体-睾酮,应用黄体生成素释放激素类似物,可抑制促性腺素的分泌,降低睾酮水平。近期研究发现一新型化合物可选择性降解AR蛋白并减少其在细胞内积聚。在改善症状的同时,无明显毒副作用。

病例启示:

以肌无力、肌肉萎缩、球麻痹为主要临床表现的成年男性患者,进展缓慢,不要遗漏肯尼迪病诊断可能,随着近年来对此病的研究,我们对其临床特点、自然病程有了深刻的认识,动物模型的建立揭示了肯尼迪病分子水平发病机制,基因分析提高了诊断率,新药的研究让患者看到了希望。

来源:郑州市中心医院卒中中心