查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

变应性鼻炎(AR)/过敏性鼻炎是临床常见的慢性鼻病,其是特应性个体暴露于过敏原(变应原)后主要由免疫球蛋白E(IgE)介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病,非IgE介导的机制及神经免疫失调也参与其中。

AR根据过敏原种类,可分为季节性AR(症状发作呈季节性,常见过敏原为花粉、真菌等季节性吸入过敏原)、常年性AR(症状发作呈常年性,常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原,及某些职业性过敏原);根据症状发作时间,可分为间歇性AR(症状发作<4d/周,或<连续4周)、持续性AR(症状发作≥4d/周,且≥连续4周);根据疾病严重程度,可分为轻度 AR(症状轻微,对生活质量未产生明显影响)、中‑重度AR(症状较重或严重,对生活质量产生明显影响)。

AR的典型症状为鼻痒、阵发性喷嚏、清水样涕、鼻塞,可伴有眼部症状如眼痒、眼红、流泪、灼热感等,多见于花粉过敏者,40%的AR者可合并支气管哮喘,有鼻部症状的同时还可伴喘鸣、咳嗽、气急、胸闷等肺部症状。

鼻出血是儿童AR另一较为多见的症状,可在白天或夜间发作,多易止,部分同时有湿疹相关症状。低龄患儿的AR症状多不典型,可引起食欲下降、喂养困难或睡眠呼吸障碍。

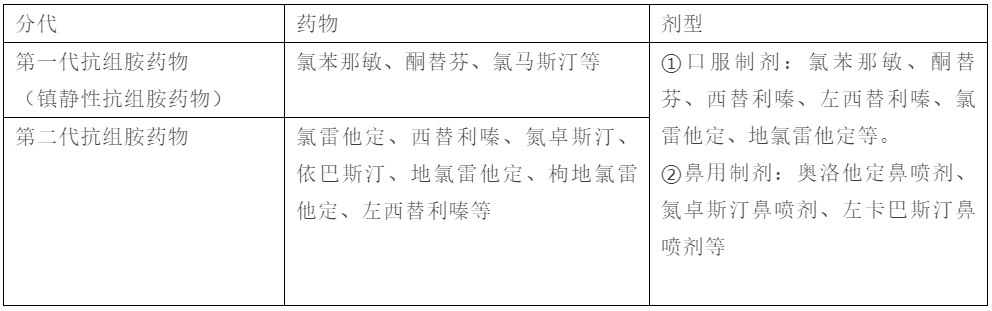

AR常用治疗药物分为一线用药和二线用药,其中第二代口服和鼻用抗组胺药物为一线治疗药物。抗组胺药物有抗过敏、止痒,还有一定的抗炎作用,可缓解AR者的喷嚏、流涕和鼻痒等症状,包括口服和鼻用两种剂型。

一.口服抗组胺药物

口服抗组胺药物根据结构和功能特点,可分为第一代和第二代药物。

第一代口服抗组胺药物由于明显的中枢抑制和抗胆碱能作用,及对认知功能的潜在影响,不推荐用于儿童。

第二代抗组胺药物有一定的抗炎作用,其起效较快、作用持续时间长,为治疗儿童AR的主要药物,也为AR的一线治疗药物,能明显缓解鼻部症状特别是鼻痒、喷嚏和流涕,对合并眼部症状也有效,但对改善鼻塞的效果有限。

第二代口服抗组胺药物对鼻部症状的疗效虽不及鼻用糖皮质激素,但能有效控制轻度和大部分中‑重度AR,不仅治疗过敏性疾病,还能减少呼吸道病毒感染和喘鸣次数,伴有湿疹、眼部过敏症状的患儿更适用口服抗组胺药物治疗。

此外,第二代口服抗组胺药物血脑屏障穿透性低,可减少对中枢神经系统的抑制作用,镇静和嗜睡等不良反应少见。

推荐剂量每天口服1次,睡前服用,疗程不少于2周。对花粉过敏患儿,推荐在致敏花粉播散前2-4周开始进行预防性治疗,有利于症状控制。

罕见心脏毒性,表现为QT间期延长、尖端扭转型室性心动过速等严重心律失常。

二.鼻用抗组胺药物

鼻用抗组胺药物是AR的一线治疗药物,其疗效与第二代口服抗组胺药物相当,可减轻AR者的鼻塞、鼻痒、鼻黏膜充血、喷嚏、流涕等症状,尤其是对鼻塞症状的改善,但对眼部症状无效,在鼻塞症状的缓解上优于口服剂型,且起效快,季节性、常年性、间歇性发作的患儿可使用。

对第二代口服抗组胺药物不能有效控制症状的中‑重度季节性AR者,单独采用氮卓斯汀鼻喷剂治疗2周可明显改善鼻部症状。推荐剂量每天喷鼻2次,疗程不少于2周。

一般无口服抗组胺药物的中枢抑制作用或抗胆碱效应等不良反应。

苦味为主要不良反应,其他不良反应少见,包括鼻腔烧灼感、鼻出血、头痛和嗜睡等。避免朝向鼻中隔喷药。青霉素皮试前需停用抗组胺药物鼻腔喷雾剂至少72h。

来源中国社区医师杂志 作者高丽丽

查看更多