查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

添加医院

添加医院

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

赵鸿教授

北京大学第一医院感染疾病科

要点提示

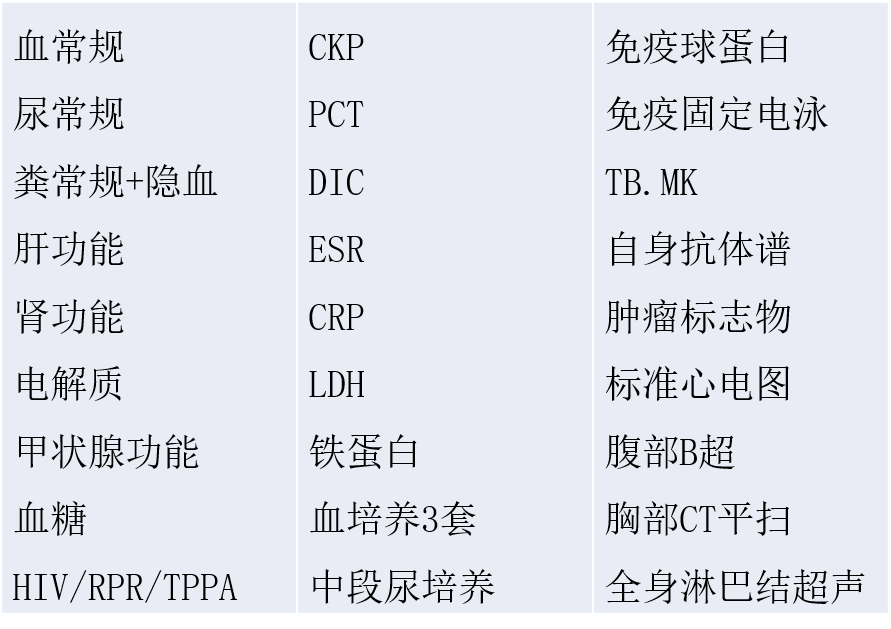

发热待查建议完善的非特异性检查

发热待查的特异性检查

临床上经常遇到发热待查患者在就诊时,拿着诸多检查结果,有的做了很多种检查,有的则是反复检查。发热待查明确病因,需要查什么?要查全吗?

对于发热待查患者的化验检查,查得“准”比查得“全”更为重要。

发热待查患者建议完善的非特异性辅助检查

常规检查

——血、尿、便常规,血生化检查、血沉

不容忽视的三大常规

白细胞总数>10×109/L,伴中性粒细胞比率>80%→

① 高度怀疑细菌感染,尤其是化脓性细菌感染(金黄色葡萄球菌和肺炎克雷伯菌);② 也可排除一些细菌,如布鲁氏菌;③ 非细菌感染,如肾综合征出血热也可出现类似血常规表现,但伴随异型淋巴细胞增高。

血常规基本正常伴淋巴结肿大,有外出露营史→

立克次体病、莱姆病等。

血生化检查结果提示损伤部位如肝、肾等。

血沉增快→感染性疾病、肿瘤性疾病或者免疫性疾病。

血、尿细菌培养及胸片、B超。

发热待查患者要求至少2套血培养结果。

将微生物检测新技术运用于诊断;特殊检查如降钙素原(PCT)、TB-SPOT等;高通量分子检测技术、质谱等技术的发展使病原学检测有了更多的选择,为FUO中少见、罕见感染病的诊断提供了检测方法,但需要合理使用mNGS:① 存在假阳性和假阴性;② 价格昂贵。

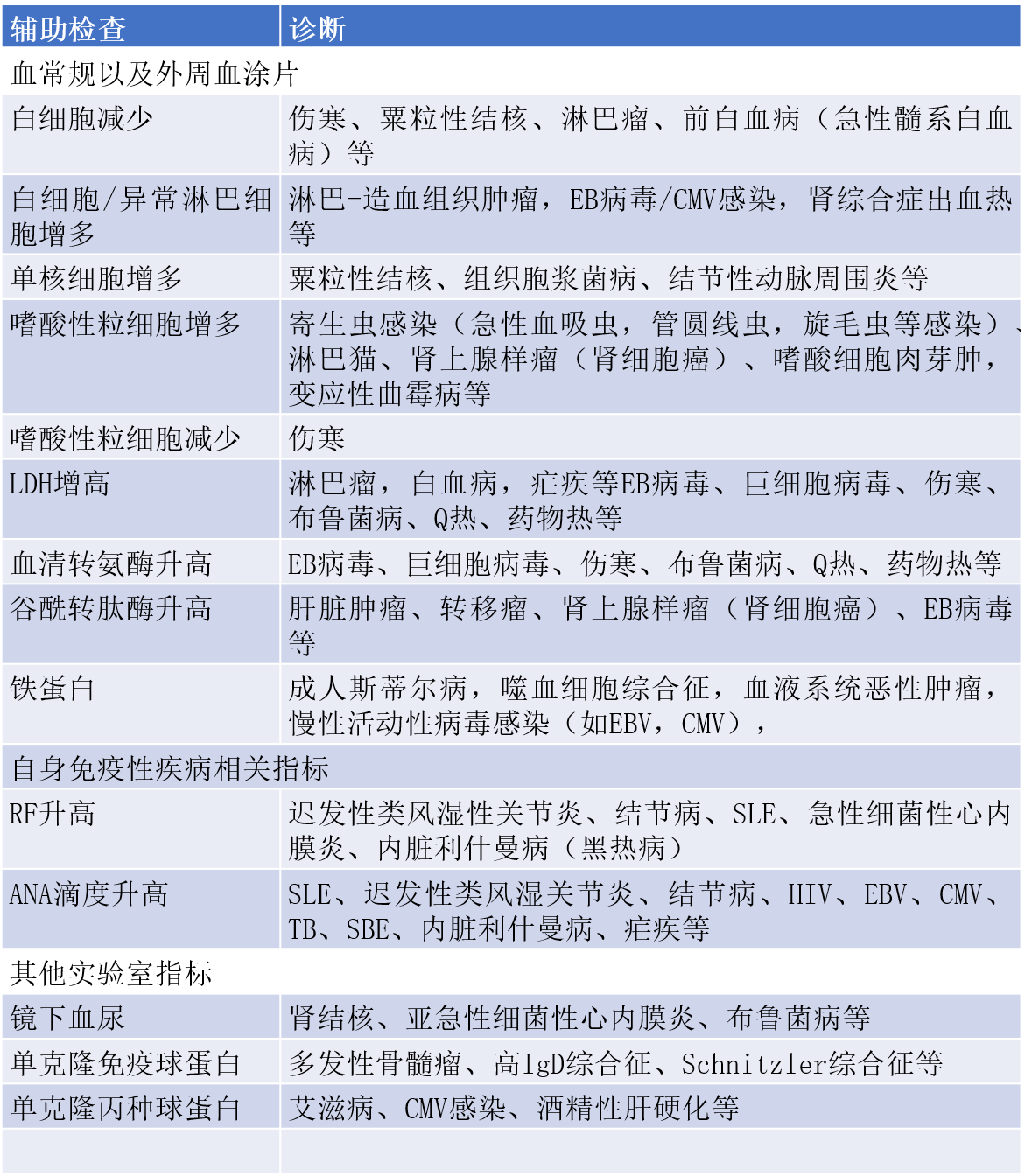

非特异性检查的意义

1. 非特异性检查异常指标超过正常范围的程度越大,对病因诊断的提示价值越大;

2. 非特异性检查的结果在提示诊断线索的同时,也能为排除某些病因诊断提供线索;

3. 非特异性检查线索需要综合流行病学、病史、体格检查中的线索,综合分析,归纳出最可能的病因诊断方向。

非特异性检查提供的诊断线索

特殊临床表现

血生化异常提示的感染性疾病

1.以发热伴转氨酶异常为主要表现

* 感染性疾病:慢性活动性EBV感染、巨细胞病毒感染、伤寒、Q热,钩端螺旋体病和血行播散性结核等;

* 非感染性疾病:自身免疫性肝炎、药物性肝炎、淋巴瘤和朗格汉斯组织细胞增生症等。

2 以发热伴胆红素升高为主要表现

* 肝前性黄疸:溶血引起常见,可伴红细胞计数下降、网织红细胞增多、LDH升高和非结合胆红素升高;

* 肝细胞性黄疸[重视影像学检查]:肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、沙门氏菌、脆弱类杆菌、大肠埃希菌或链球菌引起严重的血流感染等,可伴血小板减少和肾功能损害;

* 肝后性黄疸[重视B超、上腹部增强CT、MRCP、ERCP]:胆道疾病。

噬血细胞综合征

特殊检查

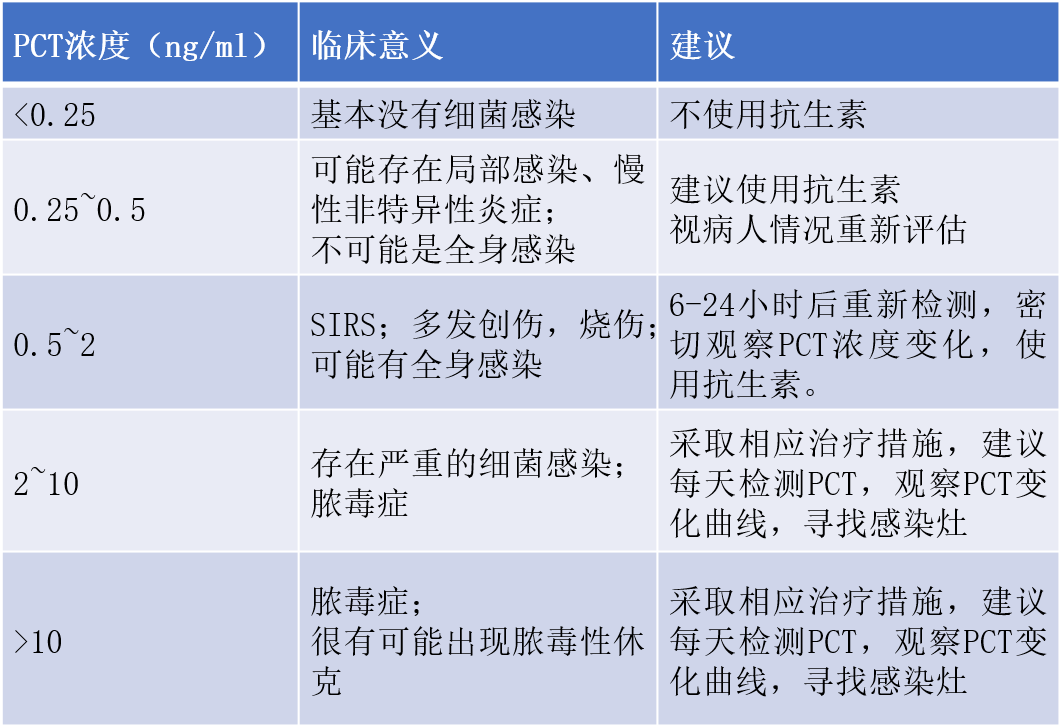

降钙素原(PCT)

降钙素原是血清降钙素(CT)的前肽物质,是一种炎症指标。在细菌感染时可以升高。但并非PCT升高意味着一定存在细菌感染。PCT水平与感染严重程度相关,监测其动态变化趋势能够及时反映治疗应答。

PCT在细菌感染引起的全身性炎症反应早期 (2~3 h)即可升高,晚于IL-6早于CRP,12~24 h可达到高峰。PCT消除迅速,半衰期为20~24 h。

PCT临床应用建议

PCT临床应用价值

① 外科手术和创伤:术后第1、2天达峰值,峰值可达2 ng/ml。

② 器官移植:心脏移植和心肺联合移植者,超过10 ng/ml提示合并严重感染或脓毒症。

③ 肾功能不全:严重肾功能不全(肌酐清除率<25 ml/min)者使用0.5~1.5 ng/ml作为脓毒症的诊断界值。

④ 肿瘤:一般<0.5 ng/ml;甲状腺髓样细胞癌或甲状腺滤泡癌的标记物之一,肝转移的PCT水平在0.5 ng/ml,全身转移时可高达1 ng/ml。

⑤ 血液系统疾病:一般不会引起PCT增高,除外急性淋巴细胞性白血病、急性髓样细胞性白血病、B 细胞淋巴瘤、何杰金淋巴瘤、正在进行化疗的儿童患者。诊断脓毒症的界值:0.5~1ng/ml 。

⑥ 自身免疫性疾病:95%自身免疫病PCT<0.5 ng/ml,中位数是0.2 ng/ml,除外抗中性粒细胞抗体阳性血管炎、肺出血/肾炎综合征、川崎病、少年型类风湿性关节炎、自身免疫性肝炎、原发性硬化性胆管炎。

⑦ 胰腺炎:范围很宽,与是否合并细菌感染没有必然的联系。

⑧ 指导抗菌药物治疗:对于非重症下呼吸道感染患者,当 PCT 下降至 0.25 μg/L 或峰值浓度 80% 以下,且病情稳定的情况下,建议停用抗菌药物。对于正在接受抗菌药物治疗的ICU重症感染患者,当PCT下降至0.5 μg/L或峰值浓度80%以下,建议抗菌药物停药。

T-SPOT

T-SPOT阴性,且淋巴细胞计数基本正常,可以排除结核(TB)感染;

T-SPOT阳性,可能为活动性结核,也可能为潜伏期结核或者曾经感染过结核;

风湿免疫科患者在启动大剂量长期激素治疗前,如果发现T-SPOT阳性,需要先预防性启动抗结核治疗。

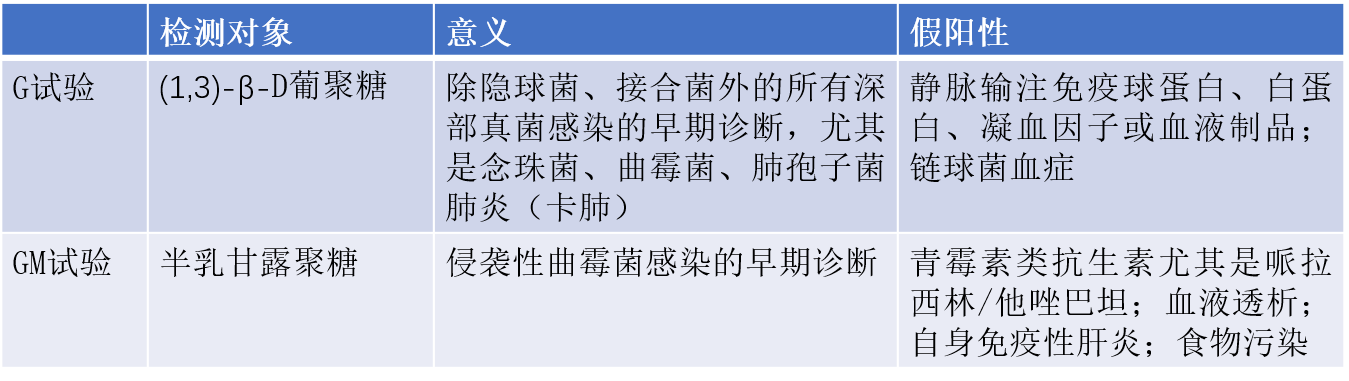

G试验、GM试验

有创组织病理学检查

重视有创性检查的价值;仍有30%的发热待查患者通过有创活检明确病因;应仔细判断活检部位,往往需要一次或多次活检方能明确诊断。

在FUO伴淋巴结肿大患者中,淋巴结活检较穿刺更易获得特异性结果。

—颈后、锁骨上或滑车上淋巴结更具诊断意义;肺门、纵隔或腹膜后淋巴虽活检诊断价值高,但创伤大,若病情允许可延后。

怀疑感染性心内膜炎、伤寒/肠源性发热等感染病:血培养阴性时,骨髓培养可提高阳性率;骨髓涂片可发现巴贝虫、组织胞浆菌、利什曼原虫、疟疾等。

怀疑血液系统疾病骨髓累及,骨髓涂片、骨髓活检病理及骨髓流式细胞检查均具有诊断价值,建议一次完成,减少重复创伤。

在诊断困难的患者中,由于病灶分布的不均一性、病程进展等原因,多次重复的有创检查对于诊断是必要的,需提前告知患者。

PET-CT在FUO中的应用

有10%的发热待查患者通过PET-CT明确病因。

FUO应用PET/CT检查的诊断效率、路径、经济学价值以及结果评估仍有待大样本量分析验证。

避免将PET-CT/PET-MRI作为FUO的常规检查手段。

常规辅助检查不能获得明确线索时,可以考虑应用PET-CT/MRI。

PET-CT/MRI不仅可全身扫描,还可同时提供病灶的功能改变和形态改变,弥补了CT或MRI的不足。

阳性PET结果具有较大的病灶指向性意义,但阴性结果未必“无用”。

PET结果依赖于18F-FDG的摄取,为获得满意的成像效果需做到以下几点:

- ①检查前避免使用可能影响糖代谢药物,例如糖皮质激素等

- ②检查前空腹及停止补液治疗至少6小时

- ③糖尿病人需调整好血糖水平,检查前需检测随机血糖。

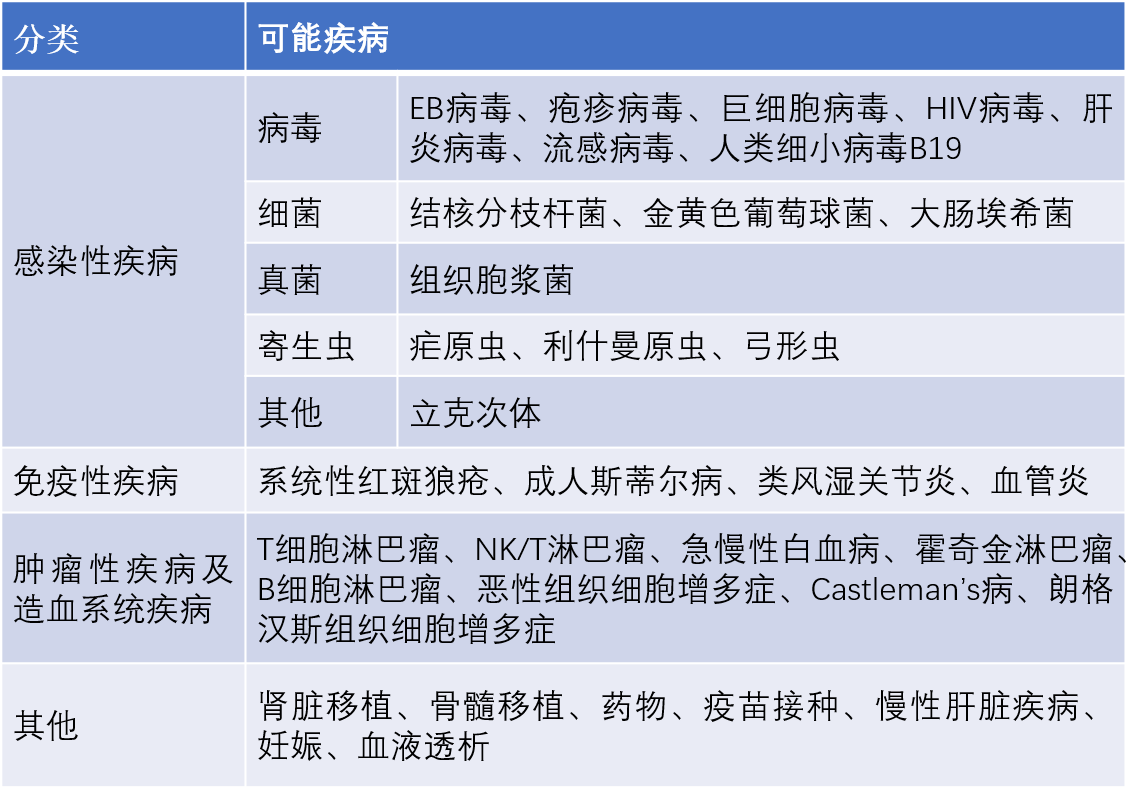

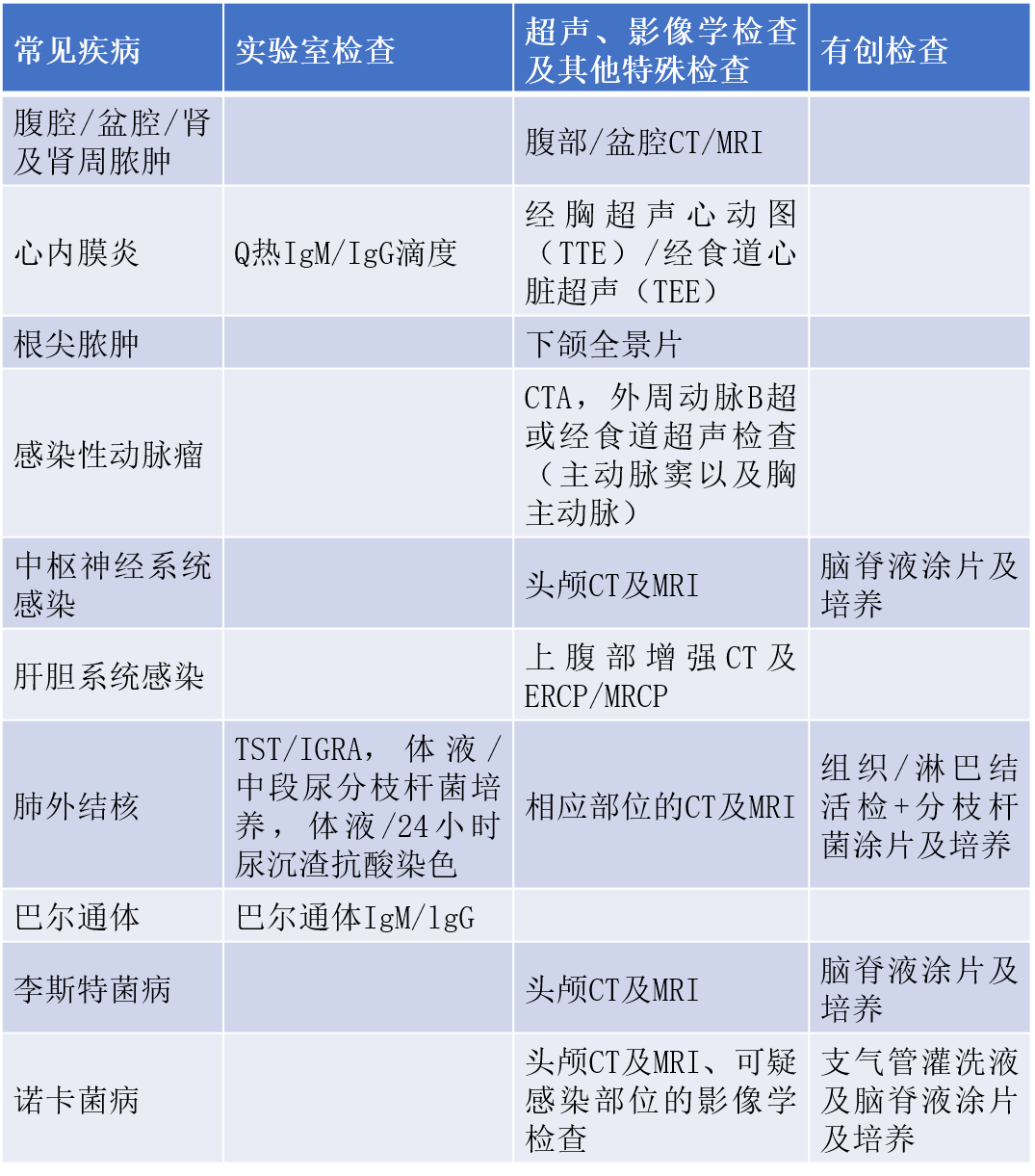

发热待查的定向检查

针对细菌感染性疾病

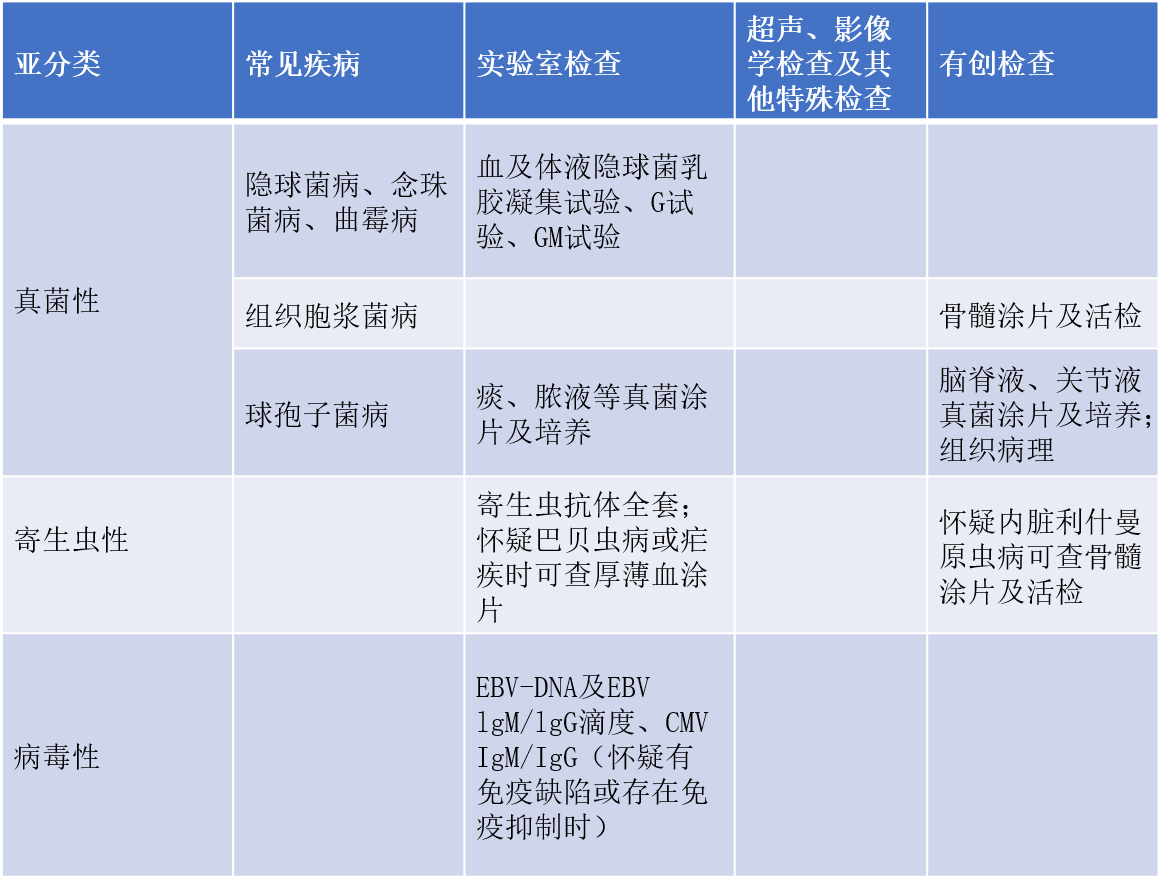

针对其他感染性疾病

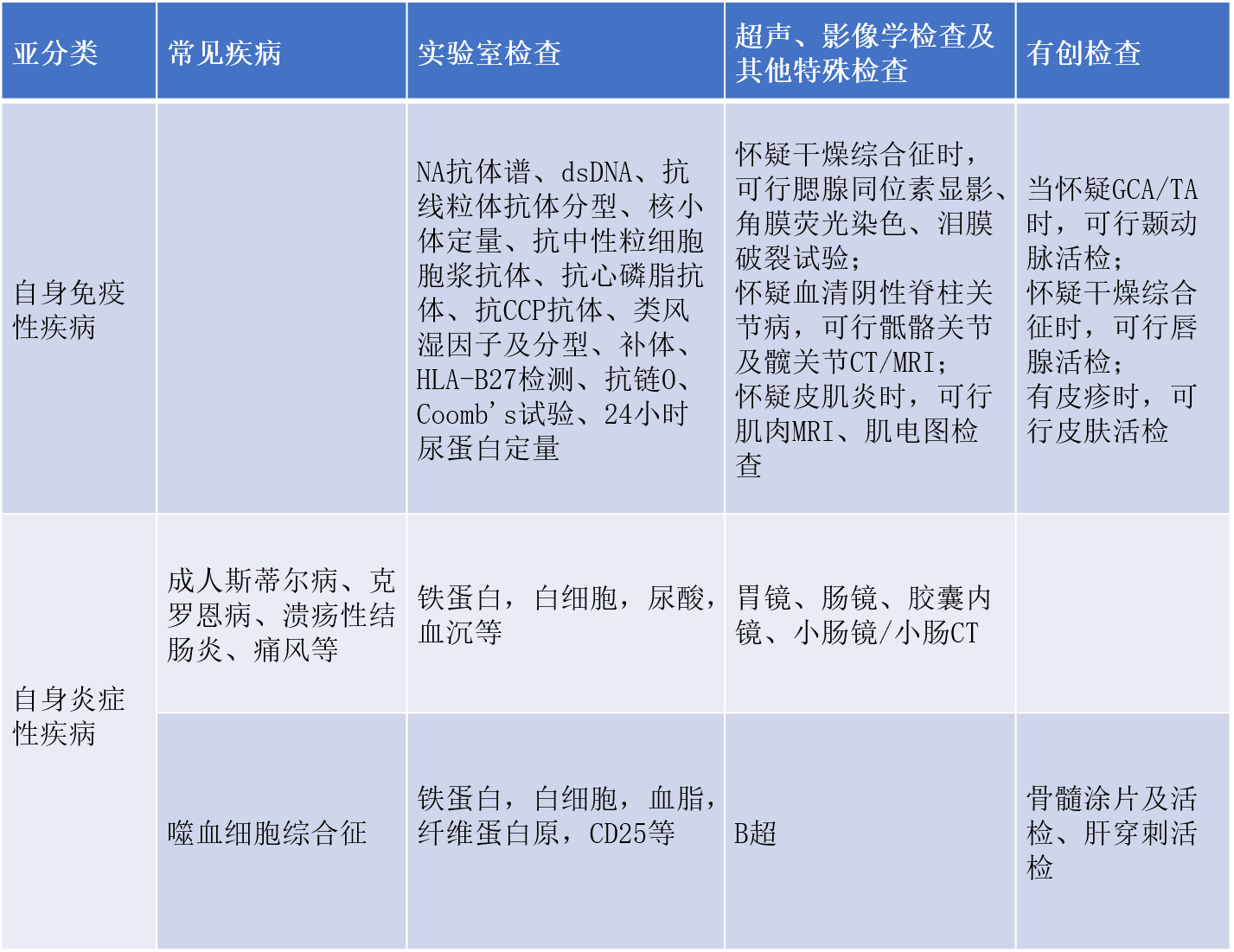

针对非感染炎症性疾病

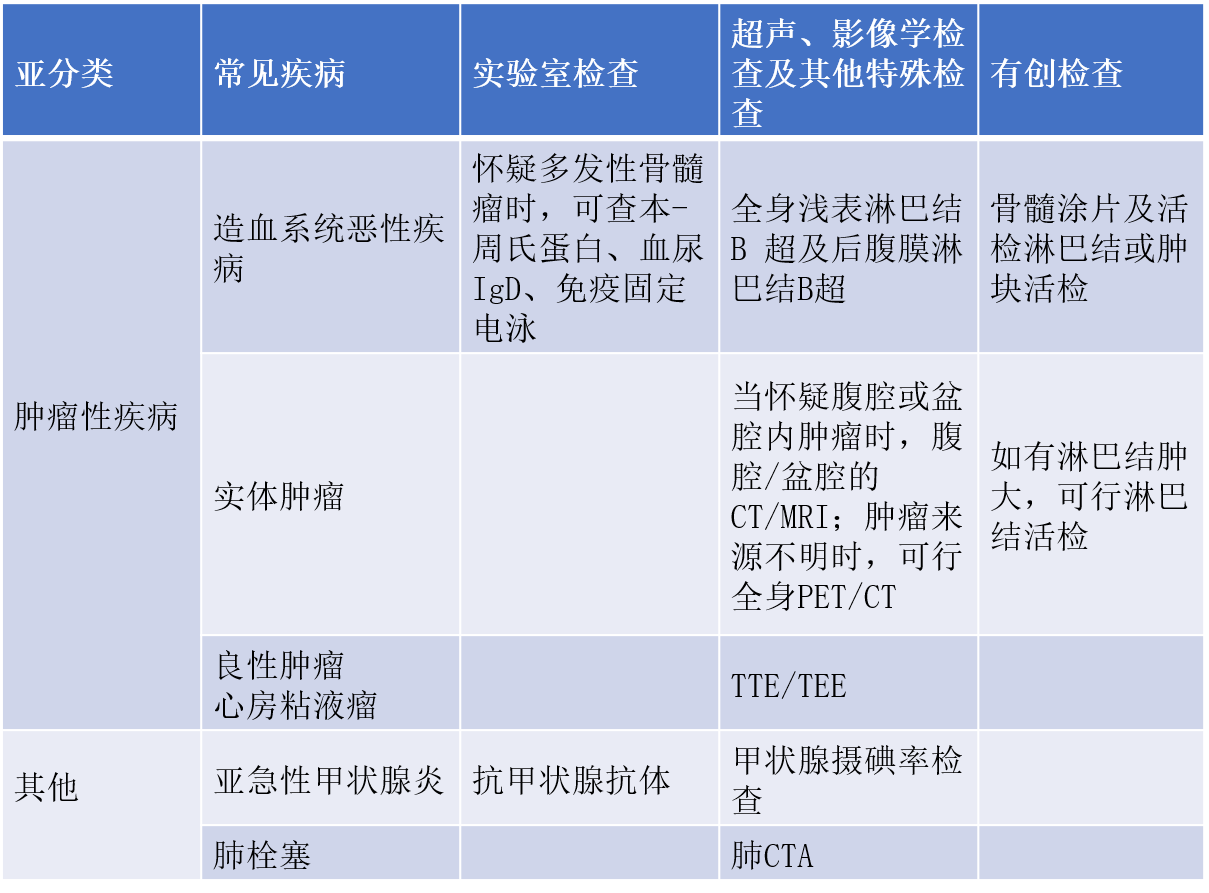

针对肿瘤性疾病

FUO治疗原则

① 体温控制

体温≤39℃∶维持水电解质的平衡;

体温≥40℃或高热持续时间过长:积极降温;

过高热、脑组织损伤、感染性休克者推荐物理降温。

② 抗感染药物使用

严格把握使用指征,抗菌药物应用前实验室检查和培养标本留取;

③ 糖皮质激素使用

原则上不主张在病因未明的发热病人中使用激素,尤其不应作为退热药物使用。

④ 长期随访

总结

感染性疾病是FUO第一位病因;

病原学检查是确诊的依据;

每天的病史、体检,结核化验检查结果,综合判断;

重复:关键检查;

慎用退热药、激素和抗菌药物。

(《中国医学论坛报》整理发布)

点击图片↑↑,累计打卡有福利

(本文转载须申请授权,活动最终解释权归中国医学论坛报所有)

发热待查的非特异性检查意义是什么?

请在评论区写下您的答案。本次活动期间,将不定期抽取优秀评论者给予惊喜礼物~)

赵鸿教授:探案追踪——2例发热待查病例

查看更多