查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

侯凤琴 教授

北京大学第一医院感染疾病科

要点提示

DILI的发病率和涉及药物

DILI的发病机制

DILI的临床表现和临床分型

近期关于药物性肝损伤(drug induced liver injury,DILI)(以下简称药肝)指南的更新,较以往变动不大。本文将结合2021年美国胃肠病学会发布的《特异性药物性肝损伤的诊断和管理临床指南》《2021年亚太肝病学会共识指南:药物性肝损伤》《药物性肝损伤基层诊疗指南(2019年)》《抗结核药物性肝损伤诊治指南(2019年版)》《2019年欧洲肝病学会临床实践指南:药物性肝损伤》和中华医学会肝病学分会药物性肝病学组2015年组织修订的《药物性肝损伤诊治指南》等多部指南,对药物性肝损伤的分型和诊疗要点进行梳理。

DILI发病率和涉及药物

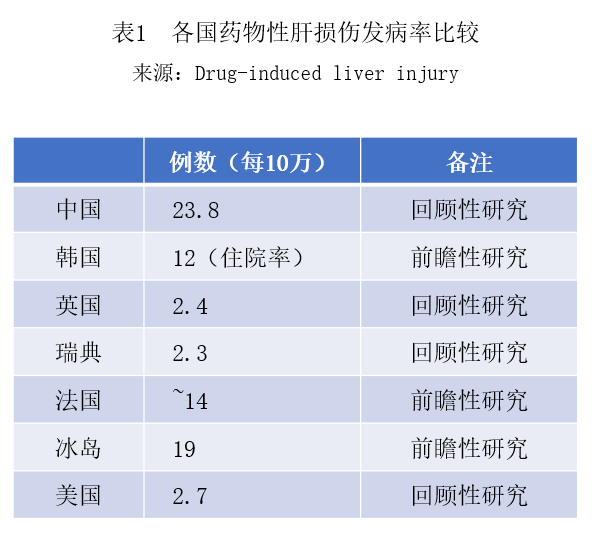

1. DILI发病率

法国研究表明,用药者中约有1/1000~1/10000发生DILI。我国在这方面的研究较少,一项全国性多中心回顾性研究结果表明,一般人群的估计年发病率为每10万人23.80例。但目前我国仍缺乏对药物性肝损伤发病率的前瞻性研究。

我国DILI发病率明显高于其他国家(表1),可能与我国药物种类丰富有关。除了西药之外,中草药、人口老龄化、慢性病患者增多、免疫抑制剂及抗肿瘤药物使用增加等可能导致了我国DILI高发病率。

2. 引起DILI的药物

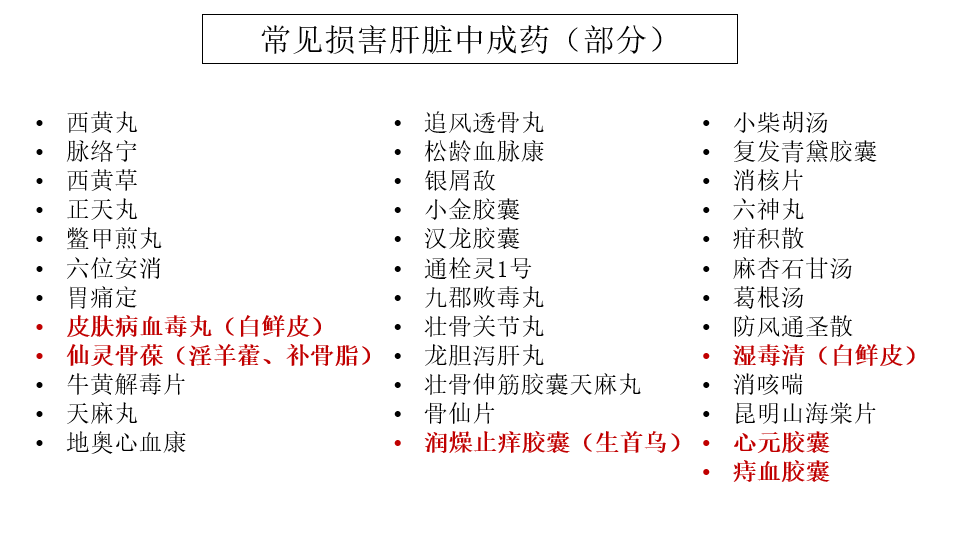

诱发肝损伤的药物主要包括以下几类:非甾体抗炎药、抗感染药物(含抗结核药物)、抗肿瘤药物、中枢神经系统药物、心血管药物、代谢性疾病药物、激素类药物、生物制剂、传统中药和天然药、保健品及膳食添加剂等。

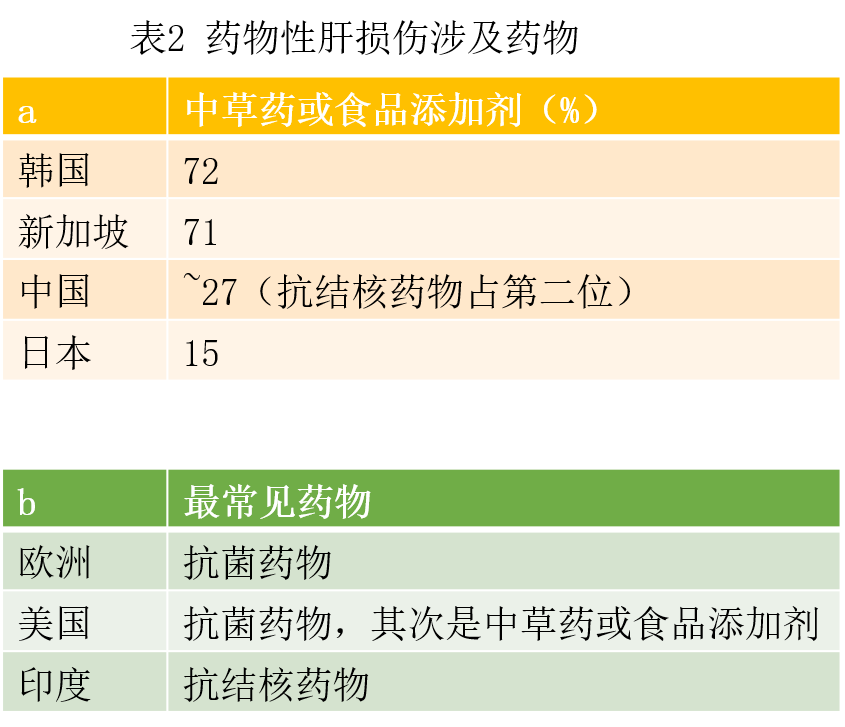

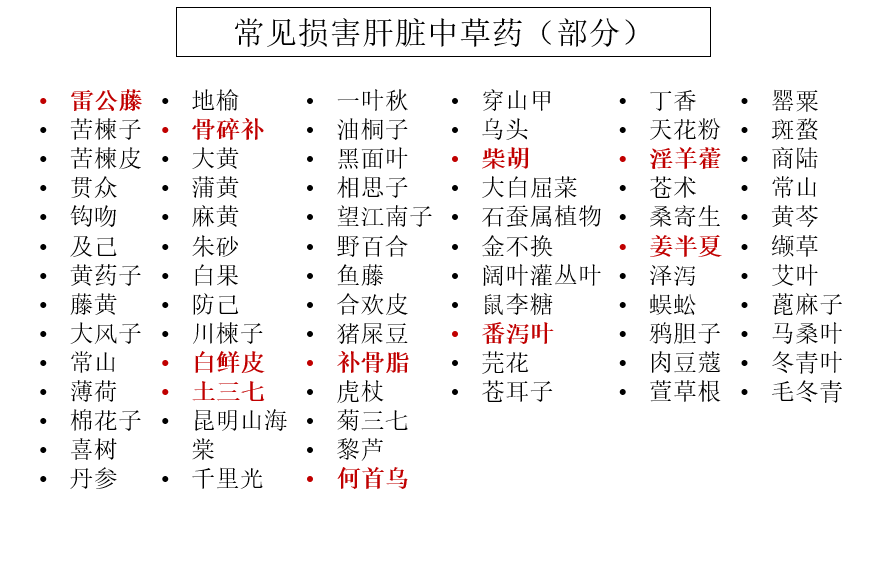

诱发肝损伤的所有药物中,最值得重视的就是中草药。在我国,中草药或食品添加剂诱发DILI占比约27%。韩国(72%)和新加坡(71%)的占比高于我国,可能与这些国家应用中草药或食品添加剂更多有关。美国DILI的药物占比中,中草药或食品添加剂也排到了第二位。

欧美国家DILI涉及药物最常见的是抗菌药物。而印度DILI涉及药物最常见的是抗结核药物,这与印度本身是结核大国有关。抗结核药物占我国诱发肝损伤的第二位。(表2a和表2b)。

侯凤琴教授团队曾对北京大学第一医院的570例DILI患者资料进行回顾性分析,研究结果显示,中草药是引起DILI最常见的药物(46%),其次是抗菌药物,心血管药物,内分泌药物和非甾体抗炎药(NSAID)。诱发DILI的中药中以皮肤用药和骨科用药最为常见。

DILI发生机制

脂溶性药物一般需要经过肝脏代谢后再经肾脏排出,水溶性药物可直接从尿液排出,而口服药物中脂溶性药物占比约80%~90%。药物在肝脏内代谢分为两个时相:Ⅰ相反应和Ⅱ相反应。Ⅰ相反应通过氧化、还原、水解,在药物分子结构中引入功能基团生成极性增高的代谢产物。Ⅱ相反应是结合反应,是药物分子的极性基团与内源性物质共价结合,生成极性大、水溶性高的结合物而经尿液排出。药物性肝损害部分是由原药导致,部分是由中间代谢产物所致。

DILI发病机制复杂,往往是多种机制先后或共同作用的结果,迄今尚未充分阐明。通常可概括为药物的直接肝毒性和特异质性肝毒性作用。

① 药物的直接肝毒性是指摄入体内的药物和(或)其代谢产物对肝脏产生的直接损伤。其导致的固有型DILI往往呈剂量依赖性;通常可预测;潜伏期固定、短暂;而且在暴露人群中发病率高。[代表药物:对乙酰氨基酚]

② 特异质性肝毒性的发生机制是近年的研究热点。药物代谢酶系(细胞色素P450等I相代谢酶系和多种II相代谢酶系)、跨膜转运蛋白及溶质转运蛋白的基因多态性可导致这些酶或转运蛋白功能异常,而HLA的基因多态性可导致对某些药物较易产生适应性免疫应答,这些基因多态性及其表观遗传特点可增加宿主对DILI的易感性。特异质性DILI的发生不可预测;仅发生在特异体质人群,可有家族聚集现象;与剂量和疗程无关;潜伏期多变,常发生于用药后几天到一年。

DILI的临床表现和临床分型

1. DILI的临床表现

DILI可表现为肝脏适应性改变、急性肝细胞损伤、胆汁淤积、慢性肝炎、脂肪肝(分为大泡型脂肪性肝炎和微泡型脂肪性肝炎;大泡型脂肪性肝炎类似于脂肪性肝炎,微泡型脂肪性肝炎病情较重,类似于急性妊娠性脂肪肝,可发展至肝衰竭)、肉芽肿性肝炎、肝血管病变[肝窦阻塞综合征/肝小静脉闭塞病(SOS/VOD)、紫癜性肝病(PH)、布加综合征(BCS)、门静脉高压症(IPH)的肝汇管区硬化和门静脉栓塞、肝脏结节性再生性增生(NRH)等]、肝磷脂病、肝纤维化和肝脏肿瘤(常见于避孕药等)。

2. DILI的临床分型

① 固有型和特异质型DILI

是基于发病机制的分型。临床上,特异质型DILI较固有型DILI更为常见。

② 急性DILI和慢性DILI

是基于病程的分型。通常,慢性DILI指的是DILI发生6个月后,血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)及总胆红素(TBil)仍持续异常,或存在门静脉高压或慢性肝损伤的影像学和组织学证据。在临床上,急性DILI占绝大多数,其中约6%~20%可发展为慢性DILI。

急性肝细胞损伤可根据是否伴有发热、皮疹和嗜酸粒细胞增多的过敏表现而分为超敏反应型和非超敏反应型。慢性DILI可表现为慢性肝炎或伴有自身抗体和免疫球蛋白升高的自身免疫性肝损伤。

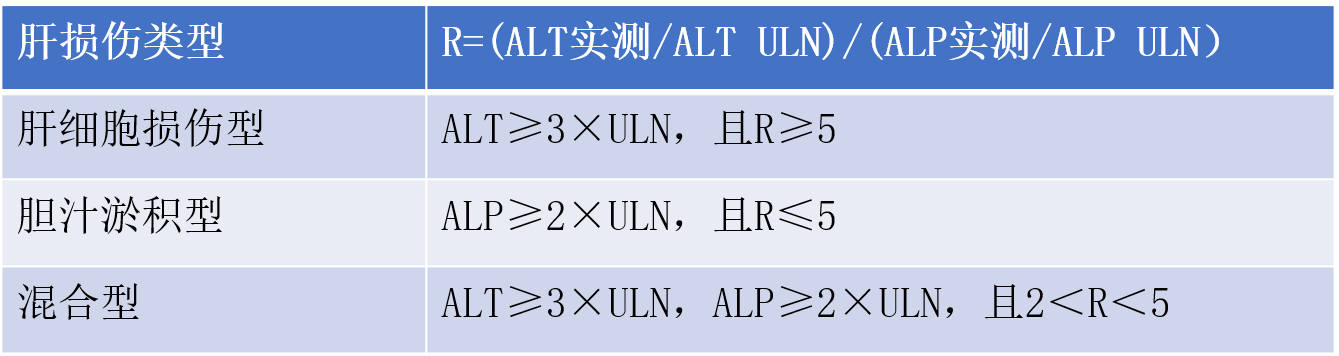

③ 肝细胞损伤型、胆汁淤积型、混合型和肝血管损伤型是基于受损靶细胞类型的分类。

3. DILI分度(参考2015年我国发布的《药物性肝损伤诊治指南》)

急性DILI的严重程度通常分为1~5级。

① 1级(轻度肝损伤):血清ALT和/或ALP呈可恢复性升高,TBil<2.5×ULN(2.5 mg/dl或42.75 μmol/L),且国际标准化比值(INR)<1.5。多数患者可适应。可有或无乏力、虚弱、恶心、厌食、右上腹痛、黄疸、瘙痒、皮疹或体质量减轻等症状。

② 2级(中度肝损伤):血清 ALT和(或)ALP升高,TBil≥2.5× ULN,或虽无TBil升高但INR≥1.5。上述症状可有加重。

③ 3级(重度肝损伤):血清 ALT和(或)ALP升高,TBil≥5×ULN(5mg/dl或 85.5 μmol/L),伴或不伴 INR≥1.5。患者症状进一步加重,需要住院治疗,或住院时间延长。

④ 4级[急性肝功能衰竭(ALF)]:血清 ALT和(或)ALP水平升高,TBil≥10×ULN(10 mg/dl或171 μmol/L)或每天上升≥1.0 mg/dl(17.1 μmol/L),INR≥2.0或凝血酶原活动度(PTA)<40%,可同时出现:① 腹水或肝性脑病;或② 与DILI相关的其他器官功能衰竭。

⑤ 5级(致命):因 DILI死亡,或需接受肝移植才能存活。

点击图片↑↑,累计打卡有福利

(本文转载须申请授权,活动最终解释权归中国医学论坛报所有)

课后讨论

急性DILI有几级,分别有什么表现?

请在评论区写下您的思考。本次活动期间,将不定期抽取优秀评论者给予惊喜礼物~)

明日预告

侯凤琴教授:药物性肝损伤的分型及诊疗要点(下)

查看更多